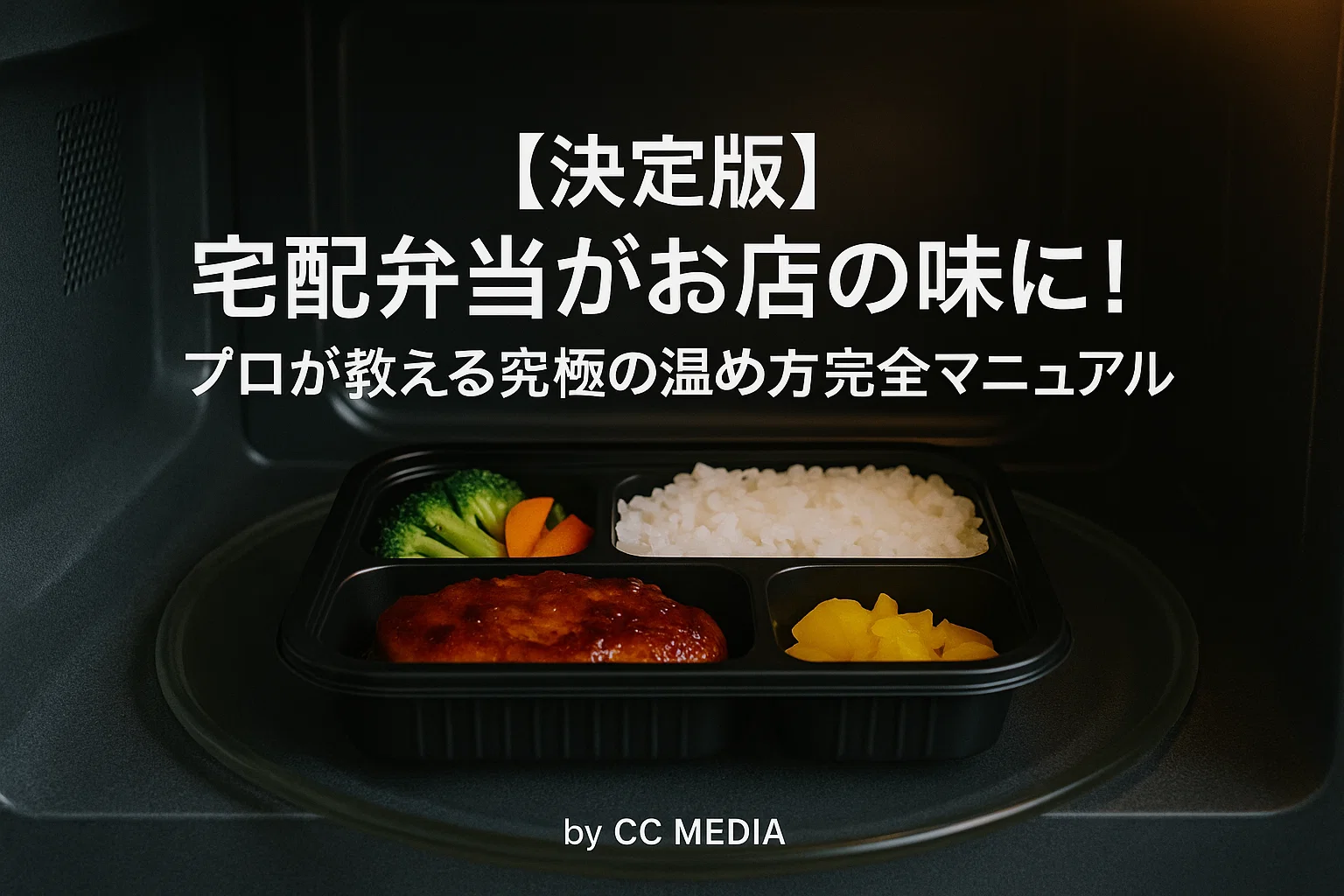

忙しい現代人にとって、手軽で栄養バランスの取れた食事が摂れる宅配弁当は非常に便利な存在です。しかし、せっかくの美味しいお弁当も温め方一つで味が大きく左右されてしまうことも。この記事では、宅配弁当をまるで出来立てのように、あるいはそれ以上に美味しくするための「温めの極意」を徹底的に解説します。電子レンジ、湯煎、オーブンの適切な使い分けから、食材や容器に合わせた最適な加熱方法まで、プロが実践するワンランク上のテクニックをご紹介します。

宅配弁当を美味しく温める3つの基本方法と使い分けのコツ

宅配弁当の主な温め方には、電子レンジ、湯煎、オーブン/トースターがあります。それぞれの特徴を理解し、お弁当の内容や状況に合わせて使い分けることが美味しさへの第一歩です。どの方法を選ぶかで、仕上がりの食感や風味が大きく変わります。

電子レンジ:手軽さとスピードを重視する基本の温め方

最も一般的で手軽な電子レンジは、忙しい日常生活に最適な温め方法です。短時間で全体を温めることができ、ワット数や加熱時間を適切に調整すれば、十分美味しく食べることができます。特に煮物や汁物、ご飯類は電子レンジとの相性が良く、効率的に温められます。

- 最も手軽でスピーディー:数分で温めが完了

- 日常使いに最適:特別な準備が不要

- 煮物・汁物・ご飯に向いている:水分を含む料理が得意

- 容器の確認が必要:電子レンジ対応かチェック必須

- 温めムラが起きやすい:配置や時間調整がポイント

電子レンジは最も身近で使いやすい方法ですが、揚げ物のサクサク感を保つのは難しいという特徴があります。しかし、適切な時間設定と容器選びで、多くの料理を美味しく温めることができます。

手軽さとスピードを求めるなら、やっぱり電子レンジが一番便利ですね!

湯煎:ふっくら仕上げたい時の本格派温め方法

時間はかかりますが、食材の水分を保ちながら全体を均一に温めることができ、特にご飯や煮物、お肉料理などをふっくらジューシーに仕上げたい時におすすめです。電子レンジがない場合の代替手段としても有効で、プロの料理人も愛用する確実な温め方法です。

- 食材が乾燥しにくい:ふっくらとした仕上がりを実現

- 一度に複数温められる:効率的な調理が可能

- 温めムラが起きにくい:全体が均一に温まる

- 真空パック対応:容器ごと温められる商品もある

- 本格的な仕上がり:レストラン品質の温め直しが可能

FIT FOOD HOMEのように容器ごと湯煎できる商品もあり、軽く自然解凍後、沸騰したお湯で約13分が目安となります。手間はかかりますが、その分仕上がりの品質は格段に向上します。

時間をかけてでも美味しさを追求したい時は、湯煎がベストですね!

オーブン・トースター:サクサク感と香ばしさを復活させる上級技

揚げ物のサクサク感を復活させたい、焼き魚や肉料理に香ばしさをプラスしたい場合に最適です。電子レンジや湯煎では再現できない、まるで揚げたて・焼きたてのような食感と風味を楽しむことができます。特に天ぷらや唐揚げ、とんかつなどの揚げ物には絶大な効果を発揮します。

- 揚げ物のサクサク感復活:電子レンジでは不可能な食感を実現

- 香ばしさをプラス:焼き魚や肉料理がより美味しく

- 耐熱皿への移し替え必須:プラスチック容器は絶対NG

- 予熱で均一加熱:設定温度で予熱すると効果的

- 焦げ付き防止対策:アルミホイルでの調整が重要

「日本一」の唐揚げ(100g)の場合、1000Wのオーブントースターで約2分が目安です。電子レンジで軽く温めてから、仕上げにトースターで数分焼くと、中まで温かく外はカリッと理想的な仕上がりになります。

揚げ物のサクサク感を復活させたいなら、オーブンが最強の選択肢です!

電子レンジで失敗しない温め方のコツと注意すべきポイント

最も身近な電子レンジですが、ちょっとしたコツを知っているかどうかで仕上がりが格段に変わります。容器の確認から加熱時間の調整、食材別の対応方法まで、失敗しないための具体的なテクニックを詳しく解説します。

容器とフタの正しい扱い方で安全性と美味しさを確保

電子レンジでの温めで最も重要なのが容器の確認です。ポリスチレン(PS)製の容器は溶ける可能性があるため、必ず耐熱皿に移し替える必要があります。また、フタの扱い方も蒸気の逃げ道を作ることで、容器の破損を防ぎ、より美味しく温めることができます。

- 電子レンジ対応マークの確認:容器底面の表示を必ずチェック

- ポリスチレン(PS)は要注意:溶ける可能性があるため移し替え必須

- フタは少し開ける:完全密閉は蒸気で破損の原因に

- ラップ使用時は穴あけ:数か所に小さな穴を開ける

- 不明な場合は移し替え:安全性を最優先に判断

「日本一」のお弁当のように、フタを外してラップをするタイプもあります。各メーカーの指示に従い、分からない場合は耐熱皿に移し替えるのが最も安全で確実な方法です。

容器の確認は安全で美味しい温めの基本中の基本ですね!

ワット数別の適切な加熱時間と温めムラ防止テクニック

お弁当のラベルに記載された加熱時間を守ることが基本ですが、電子レンジのワット数によって調整が必要です。温まりが不十分な場合は、10秒~30秒ずつ様子を見ながら追加加熱することで、加熱しすぎによる食材の硬化や味の劣化を防げます。

- まごころ手鞠:500Wで約1分、600Wで約50秒

- まごころおかず:500Wで約1分30秒、600Wで約1分20秒

- まごころダブル:500Wで約2分、600Wで約1分50秒

- 追加加熱は段階的に:10~30秒ずつ様子を見る

- スチーム機能活用:しっとり仕上がりやすい

電子レンジにスチーム機能があれば積極的に活用しましょう。トップシール(ふた)を点線まで開けて温めると、スチームの水分が入り込みやすくなり、よりしっとりとした仕上がりになります。

段階的な加熱で、ちょうど良い温度に調整するのがコツですね!

食材別の電子レンジ温めポイントと避けるべき失敗例

電子レンジでの温めは食材によって最適な方法が異なります。揚げ物、ご飯、うなぎなど、それぞれの特性に合わせた温め方を知ることで、電子レンジでも十分に美味しく食べることができます。ただし、限界もあることを理解して使い分けることが重要です。

- 揚げ物:キッチンペーパーで油を吸わせる工夫

- ご飯・大きめのおかず:中心が冷たい場合は単独で追加加熱

- うなぎ:皮目を下にしてタレをかけてラップ温め

- 冷たいもの事前除去:漬物やサラダは先に取り出す

- 卵・ソーセージ注意:破裂防止のため加熱しすぎ厳禁

うなぎは500Wで1分30秒を目安に、皮目を下にしてお皿に乗せ、タレを少しかけてラップをして温めるとふっくら仕上がります。ただし、本格的なサクサク感を求める揚げ物には、オーブンやトースターが推奨されます。

食材の特性を知ることで、電子レンジでも美味しく温められますね!

湯煎とオーブンを使った本格的な温め直しテクニック

電子レンジ以外の方法を使うことで、プロレベルの仕上がりを実現できます。湯煎のふっくら感とオーブンのサクサク感、それぞれの特性を活かした温め方をマスターすれば、宅配弁当がレストラン品質に変わります。

湯煎の基本手順とふっくら仕上げるための具体的な方法

湯煎は時間はかかりますが、食材の水分を保ちながら全体を均一に温めることができる優れた方法です。FIT FOOD HOMEのように容器ごと湯煎できる商品もあり、真空パックの惣菜などでは湯煎が推奨されることが多いです。手順を正しく守ることで、プロ並みの仕上がりを実現できます。

- 容器対応確認:湯煎対応の容器かチェック

- 十分なお湯を沸かす:鍋やフライパンで大量のお湯を準備

- 未開封のまま投入:多くは袋や容器ごと入れる

- 約13分が目安:軽く自然解凍後の場合

- やけど注意で取り出し:容器の溶けにも注意

湯煎の最大のメリットは、食材が乾燥しにくく、ふっくら仕上がることです。一度に複数温められる場合もあり、温めムラが起きにくいのも特徴です。デメリットは時間と手間がかかることですが、その分の価値は十分にあります。

湯煎は手間をかけた分だけ、確実に美味しく仕上がる方法ですね!

オーブン・トースターで揚げ物をサクサクに復活させる裏技

揚げ物のサクサク感を復活させるには、オーブンやトースターが最適です。電子レンジでは決して再現できない食感と香ばしさを楽しめます。電子レンジで軽く温めてから、仕上げにトースターで数分焼くことで、中まで温かく外はカリッとした理想的な仕上がりになります。

- 耐熱皿に移し替え:プラスチック容器は絶対に使用不可

- 予熱で均一加熱:設定温度で予熱しておく

- 重ならないよう配置:食材が重ならないように並べる

- 1000Wで約2分:「日本一」の唐揚げの場合

- 焦げ付き防止:アルミホイルで調整

ワタミの宅食では、揚げ物だけ取り出してオーブンかトースターで温めることを推奨しています。焼き鳥の場合は、串の部分が焦げないようにアルミホイルで覆うと良いでしょう。表面が焦げ付きそうな場合は、途中でアルミホイルを被せて調整します。

サクサク感を求めるなら、オーブンが揚げ物復活の最強武器です!

パン類とピザの美味しい温め直し方とコツ

パン類やピザは、トースターで温めることで焼きたてのような食感が楽しめます。ピザの場合はクッキングシートを敷くと生地がくっつきにくく、均一に熱が伝わります。トッピングによって温度と時間を調整し、チーズ系は低温でじっくり、野菜系は高温で短時間が基本です。

- トースターで焼きたて感:パン類は外がカリッと仕上がる

- クッキングシート活用:ピザの生地がくっつかない

- チーズ系は低温長時間:じっくり温めで美味しく

- 野菜系は高温短時間:シャキシャキ感を保つ

- 加熱しすぎ注意:硬くなったり焦げたりする

オーブンやトースターを使う際の注意点として、加熱しすぎると食材が硬くなったり焦げたりすることがあります。また、プラスチック容器は絶対に使用せず、必ず耐熱皿やアルミホイルを使用しましょう。

パンやピザは、トースターで温めると本当に焼きたてみたいになります!

食材・容器別に知っておくべき温めのポイントと注意事項

宅配弁当に使われている様々な食材や容器には、それぞれ最適な温め方があります。揚げ物、ご飯、肉料理、魚料理、野菜など食材の特性を理解し、容器の素材に応じた適切な方法を選ぶことで、安全で美味しい温めが可能になります。

揚げ物・ご飯・肉魚料理それぞれのベストな温め方

食材によって最適な温め方法は大きく異なります。揚げ物はサクサク感を求めるならオーブン、ご飯はふっくら感を重視するなら湯煎、肉料理・魚料理は加熱しすぎに注意しながら段階的に温めることが重要です。それぞれの特性を理解して使い分けましょう。

- 揚げ物:オーブン・トースターでサクサク感復活

- ご飯:湯煎でふっくら、レンジなら水を少し振りかける

- 肉料理:加熱しすぎ注意、段階的に温め時間を追加

- 魚料理:グリル機能で余分な脂を落とし香ばしく

- 野菜:葉物は短時間、根菜はしっかり温める

ご飯を電子レンジで温める際は、パサつきが気になる場合にほんの数滴水を振りかけてから温めるとふっくら仕上がることがあります。肉料理・魚料理は加熱しすぎると硬くなりがちなので、様子を見ながら少しずつ加熱時間を追加するのがポイントです。

食材の特性を知って温め方を変えると、仕上がりが全然違いますね!

野菜類の温めで注意すべき点と最適な加熱時間

野菜類は種類によって最適な温め方が大きく異なります。葉物野菜は加熱しすぎるとしんなりしすぎるため、短時間で様子を見るか、温めずにそのまま食べるのも良い選択です。一方、根菜類はある程度しっかり温める必要があり、食材に応じた適切な判断が重要です。

- 葉物野菜:短時間加熱またはそのまま食べる

- 根菜類:しっかり温めてホクホク感を出す

- 漬物・和え物:温めずに先に取り出しておく

- サラダ:基本的に温めない方が美味しい

- 煮物:電子レンジや湯煎で均一に温める

漬物や和え物、サラダなど、温めない方が美味しいものは先に取り出しておくことをおすすめします。これにより、メインの料理を適切に温めながら、冷たい副菜の食感や風味を保つことができます。

野菜は種類に応じて温め方を変えることで、それぞれの美味しさを活かせます!

容器の素材別対応方法と安全性チェックポイント

宅配弁当の容器は様々な素材で作られており、それぞれに適した温め方法があります。必ず容器の表示を確認し、不明な場合は耐熱皿に移し替えるのが安全で確実な方法です。素材の特性を理解することで、安全で効率的な温めが可能になります。

- ポリプロピレン(PP):比較的耐熱性が高く電子レンジ対応多い

- ポリスチレン(PS):耐熱性が低く電子レンジには不向き

- 紙製:電子レンジ対応表示があれば可能、長時間は避ける

- アルミ製:電子レンジ絶対NG、オーブン・トースターは可能

- 不明な場合:耐熱皿への移し替えが最も安全

ポリスチレン(PS)は透明なフタなどによく使われていますが、耐熱性が低いため電子レンジでの加熱には向きません。アルミ製容器は電子レンジでは火花が出るため絶対に使用できませんが、オーブンやトースターでは使用可能です。

容器の素材を確認することで、安全で適切な温め方を選べますね!

温めすぎを防ぎ美味しさをアップするプロの技とアレンジ術

プロの料理人が実践する温めのコツを覚えれば、宅配弁当をワンランク上の美味しさに仕上げることができます。温めムラの防止から簡単なアレンジテクニックまで、少しの工夫で格段に美味しくなる方法をご紹介します。

温めムラを防ぐ段階的加熱と均一温度のコツ

温めムラを防ぎ、美味しさをキープするためには段階的な加熱が重要です。最初は短めに設定し、足りなければ10秒~30秒ずつ追加することで、加熱しすぎによる食材の硬化や風味の劣化を防げます。途中でかき混ぜたり裏返したりすることも効果的です。

- 段階的加熱:短時間から始めて10~30秒ずつ追加

- 均一に配置:食材が重ならないよう平らに並べる

- 途中でかき混ぜ:カレーや煮物など液状のものは特に効果的

- 裏返し作業:厚みのある食材は途中で裏返す

- フタ・ラップ活用:乾燥防止と蒸気で効率的に温める

電子レンジの場合、食材が重ならないように平らに並べると温めムラを防げます。フタやラップの活用により、食材の乾燥を防ぎ、蒸気で効率よく温めることができます。特にカレーや煮物などは、途中で一度取り出してかき混ぜると均一に温まりやすくなります。

段階的な加熱と途中の手間で、プロ並みの仕上がりになりますね!

簡単トッピングと調味料で劇的に美味しくなるアレンジ法

いつもの宅配弁当も、少しの手間を加えるだけで風味や満足感がアップします。温めた後に刻みネギ、ゴマ、海苔、粉チーズ、温泉卵などを加えたり、マヨネーズ、七味唐辛子、ラー油、ハーブソルトなどをお好みで追加するだけで、グッと美味しくなります。

- トッピング追加:刻みネギ、ゴマ、海苔、粉チーズ、温泉卵

- 調味料プラス:マヨネーズ、七味、ラー油、ハーブソルト

- 追いソース・だし:煮物や丼ものに少しだし汁やめんつゆ

- チーズ焼き:おかずの上にチーズを乗せてオーブンで焼く

- レモン絞り:揚げ物にレモンを絞って爽やかに

煮物や丼ものに、少しだし汁やめんつゆを足して温めると風味が増します。おかずの上にチーズを乗せてオーブントースターで焼く「チーズ焼き」は、見た目も豪華で満足感がアップします。揚げ物にレモンを絞るだけでも、爽やかな風味がプラスされます。

ちょっとしたアレンジで、宅配弁当が特別な一品に変わります!

温めすぎた時の対処法と失敗を未然に防ぐ方法

温めすぎると食材が硬くなったり、パサパサになったり、風味が損なわれたりします。また、容器が変形したり、場合によっては溶けたりすることもあります。特に卵やソーセージなどは破裂する危険性もあるため、加熱時間には十分注意が必要です。

- 短時間から開始:加熱時間を短めに設定して様子を見る

- 段階的に追加:10~30秒ずつ様子を見ながら加熱

- 破裂注意食材:卵やソーセージは特に慎重に

- 容器の変形防止:耐熱性を必ず確認

- 風味劣化対策:加熱しすぎると味が落ちる

温めすぎによる失敗を防ぐ最も効果的な方法は、加熱時間を短めに設定し、様子を見ながら10秒~30秒ずつ追加加熱することです。一度温めすぎてしまうと元に戻すことは困難なので、慎重に進めることが重要です。

失敗を防ぐには、慎重すぎるくらいがちょうど良いペースですね!

よくある失敗と疑問を解決するQ&Aと特殊なケース対応

宅配弁当の温めでよくある疑問や失敗例を詳しく解説します。冷凍から解凍のタイミング、複数同時温めの可否、特殊な加熱式弁当の仕組みまで、実際によくある質問に具体的にお答えします。

冷凍弁当の解凍タイミングと最適な温め手順

冷凍の宅配弁当は解凍してから温めるべきか迷う方も多いですが、多くの冷凍宅配弁当は、冷凍状態のまま電子レンジで温められるように作られています。ただし、一部商品は冷蔵庫で自然解凍後に温めることを推奨している場合もあるため、商品の指示に従うのが基本です。

- 多くは冷凍状態のまま温め可能:電子レンジ対応設計

- 一部商品は自然解凍推奨:FIT FOOD HOMEなど

- 半日解凍で美味しさアップ:冷蔵庫で解凍後に温め

- やわらか食は特に注意:解凍方法の指示を必ず確認

- 商品指示に従う:パッケージの表示が最優先

冷蔵庫で半日ほど解凍してから電子レンジで温めると、より美味しく食べられるという意見もあります。特にやわらか食などの特殊な商品では、解凍方法に細かい指示がある場合があるので、必ずパッケージを確認しましょう。

商品指示を守ることが、美味しく安全に食べる一番の近道ですね!

複数弁当の同時温めと容器の安全性確認方法

複数の宅配弁当を一度に温めたい場合もありますが、電子レンジの性能や庫内の大きさによって結果が変わります。基本的には一つずつ温めるのが推奨されますが、複数同時に温める場合は、途中で位置を入れ替えたり、加熱時間を通常より長めに設定したりする工夫が必要です。

- 基本は一つずつ:均一加熱のためには個別温めが最適

- 複数同時は加熱ムラ発生:温まり方が不均一になりやすい

- 位置入れ替えが必要:途中で容器の位置を変える

- 加熱時間を長めに:通常より時間を延長する必要がある

- 容器表示の確認必須:電子レンジ対応かチェック

容器の安全性については、必ず容器の表示を確認してください。「電子レンジ対応」と書かれていれば容器ごと温められますが、フタはポリスチレン製で非対応の場合もあるので、フタだけ外す必要があることもあります。不明な場合は耐熱性の食器に移し替えるのが最も安全です。

安全で確実な温めのためには、一つずつが鉄則ですね!

特殊な加熱式弁当の仕組みと注意事項

加熱式の紐を引っ張るタイプのお弁当について疑問に思う方も多いでしょう。これは容器の底に入っている生石灰と水の化学反応(発熱反応)を利用した仕組みで、紐を引くと薬剤が混ざり合い、高温の蒸気が発生して弁当を温めます。火を使わないので安全ですが、蒸気は非常に熱いので注意が必要です。

- 生石灰と水の化学反応:発熱反応で高温蒸気を発生

- 紐を引くと薬剤が混合:反応開始のトリガー

- 火を使わず安全:電気も火も不要

- 高温蒸気に注意:やけど防止のため慎重に扱う

- 使用後の処理:適切な廃棄方法を確認

この加熱システムは電気や火が使えない屋外でも利用できるため、災害時の備蓄食品としても注目されています。使用後は各自治体の廃棄方法に従って適切に処理することが重要です。蒸気によるやけどを防ぐため、開封時は十分注意してください。

化学反応を利用した加熱システムは、本当に便利で画期的ですね!

コメント